【重要注意喚起】当組合役職員を装ったメールについて

令和7年12月下旬より当組合役職員を装った、LINEグループへの参加を促す画像付きメール等

不審なメールが複数確認されております。(@hotmail.com @outlook.com @gmail.com などフリーメールを使用)

当組合から、このようなメール送信を行う事はありません。

不審なメールを受信された場合は、画像やリンクは開かず速やかに削除を行ってください。

・迷惑メールに関する情報提供先は下記のリンクから

迷惑メール相談センター情報提供用HP:https://www.dekyo.or.jp/soudan/contents/ihan/index.html

警視庁HPリンク:https://www.keishicho.metro.tokyo.lg.jp/about_mpd/johoteikyo/anket/mail.html

・沖縄県内の架空請求、振り込め詐欺等情報提供は下記のリンクから

沖縄県警HPリンク:https://www.police.pref.okinawa.jp/docs/2015021600021/

環境負荷低減のクロスコンプライアンスチェックについて

農林水産業は環境の影響を受けやすい反面、施肥や防除、機械や施設の燃料消費等で負荷を与えている側面もあることから、農業者の皆様も環境負荷の低減に取組んでいただくとともに、農業保険加入者はチェックシートの提出を毎年1回お願いします。

詳しくは農林水産省のホームページをご覧ください。

https://www.maff.go.jp/j/kanbo/kankyo/seisaku/midori/index.html

「環境負荷低減のチェックシート」の提出にご協力ください.pdf

「環境負荷低減のクロスコンプライアンスチェックシート」.pdf

役員選任広告について

令和7年6月25日に開催しました沖縄県農業共済組合第29回通常総代会において

役員の選任がありましたのでお知らせします。

役員選任→沖縄県農業共済組合役員選任公告(PDF)

獣医師採用募集について

「令和7年度獣医師免許既取得者募集要項」および、「令和8年4月採用獣医師募集要項」が更新されました。

収入保険の保険料等助成措置に対しての感謝状贈呈

収入保険の保険料等助成措置に対する感謝状贈呈を行いました。

※応募は終了しました※令和6年度沖縄県農業共済組合職員採用_追加試験(業務職)について

※応募は終了しました※

※来年度以降の採用試験につきましても、HP及びハローワーク、新聞広告等による周知を行う予定です※

令和6年度沖縄県農業共済組合職員採用_追加試験を以下の通り実施します。

受付期間:令和6年12月19日(木)~令和7年1月9日(木)

(選考方法)

第一次選考:書類選考

第二次選考:筆記試験

日時:令和7年1月26日(日) 午後1時~

場所:沖縄畜産振興支援センター 4階 (那覇市)

第三次選考:口述試験

日時:令和7年2月9日(日) 午前9時~午後5時(予定)

場所:沖縄畜産振興支援センター 4階(那覇市)

詳細については → 試験案内(PDF)

※履歴書を郵送する場合は、封筒宛名に『職員採用担当者』を明記の上、送付をお願いします。

令和6年度 短期臨時職員募集について(中南部支所、宮古支所、八重山支所)

応募期間:随時

雇用期間:~令和6年9月30日(雇用期間延長あり)

就業場所:①中南部支所:南城市大里字稲嶺1518-1

②宮古支所 :宮古島市平良字西里1445-1

③八重山支所:石垣市平得744-1

詳細はこちらから→短期臨時職員採用公募

農業共済事業未実施品目の意向調査アンケート

沖縄県内で実施している農業共済事業の品目は事業内容に掲載していますが、他県では下記の品目も実施されています。これらの本県未実施品目について、本県でも実施が必要かどうか等、農業者皆さまの自由なご意見をお聞かせください。

※今回の調査は、建物共済を除いています。

| 共済事業区分 | 全国実施品目 |

| 農作物 | 水稲、陸稲、麦 |

| 畑作物 | さとうきび、ばれいしょ、大豆、小豆、いんげん、てん菜、茶、そば、スイートコーン、たまねぎ、かぼちゃ、ホップ、蚕繭 |

| 果樹 | うんしゅうみかん、なつみかん、いよかん、はっさく、ぽんかん、ぶんたん(サワーポメロ)、ネーブルオレンジ、ゆず、さんぼうかん、たんかん、清美、日向夏、セミノール、不知火、河内晩柑、はるみ、りんご、ぶどう、なし、もも、おうとう、びわ、かき、くり、うめ、すもも、キウイフルーツ、パインアップル |

| 園芸施設 | ・木造ハウス、ガラス室、プラスチック(パイプ)ハウス、雨よけハウス、ネットハウス ・撤去費用、復旧費用 ・附帯施設(暖房機・換気扇・巻上機・二重カーテンが本県の対象、他は未実施) ・施設内農作物(キュウリ、カボチャ、メロン、トマト、ミニトマト、スイカ、ナス、ピーマン、イチゴ、ニガウリ、キヌサヤエンドウ、実エンドウ、インゲンマメ、ソラマメ、電照キク、スプレーギク、ユリ、カーネーション、バラ、ストック、ソリダコ、レザーリーフファン、鉢物〈シンピッジューム、ファレノプシス、シクラメン、ポインセチア、カーネーション〉が本県の対象、他は未実施) |

| 家畜 | 乳牛、肉用牛、馬、豚 |

なお、農作物及び畑作物、果樹の農業共済への加入方法は、品目によって半相殺方式、全相殺方式、品質方式、災害収入方式等があります。詳しくは当ホームページの事業紹介ご覧ください。

ご意見はメールでお願いします

メールには、氏名、住所、電話番号、メールアドレス、農業経営品目・規模等を明記の上、ご意見の内容及びその理由等をご入力ください。又、加入方法などのご意見もお寄せください。

メールのあて先(NOSAI沖縄:Email:honsho@nosai-okinawa.jp)

なお、送信いただいた個人情報は、当調査以外では使用しません。

令和6年度 獣医師養成確保修学給付金事業に係る奨学生募集について

詳細については以下をクリックし、ご覧ください。

令和6年度 獣医師養成確保修学給付金事業に係る奨学生募集要項(PDF)

ご不明な点、気になることがあればお気軽にお問い合わせください。

NOSAI沖縄 家畜部(直通)098-833-8133 担当:大城 小野

公表事項を更新しました

公表事項が更新されました。 詳細はコチラ

総代選挙当選人について

令和6年5月23日に実施しました沖縄県農業共済組合総代選挙について、

別紙のとおり選挙当選者をお知らせいたします。

総代選挙当選人一覧→総代選挙当選人名簿

園芸施設共済掛金率の公告について

園芸施設共済共済掛金率等の広告について

下記のとおりです。

適格請求書発行事業者登録(インボイス)のお知らせ

沖縄県農業共済組合は2023年10月1日(日)に開始が予定されている適格請求書等保存方式、インボイス制度に関して

適格請求書発行事業者として登録しましたことをお知らせいたします。

・適格請求書発行事業者登録番号

T4360005001755

| 登録年月日 | 令和5年10月1日 |

| 登録番号 | T4360005001755 |

| 名称 | 沖縄県農業共済組合 |

| 主たる事務所の所在地 |

沖縄県那覇市古波蔵1丁目24番27号沖縄畜産振興支援センター3階 |

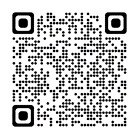

沖縄県への三項目要請について

家畜共済危険段階別共済掛金率について

令和5年4月の引受より、死亡廃用共済・疾病傷害共済の危険段階別共済掛金率を 設定いたしましたので報告いたします。

ビニールハウス利用生産者の皆様へ(チラシ配布)

ビニールハウス利用の生産者の皆様へ下記のチラシを配布しております。

詳しくはこちら → 収斂火災をご存じですか。

新型コロナウイルス感染者の発生について

令和4年8月16日(火)に本組合職員2名が新型コロナウイルス感染していることが判明しました

罹患者数:1名

所属:沖縄県農業共済組合 中央家畜診療所

罹患者情報:30代、女性

経緯・症状:8月15日(月)微熱があり、抗原検査キットで検査し、陽性が判明。

罹患者数:1名

所属:沖縄県農業共済組合 八重山家畜診療所

罹患者情報:30代、男性

経緯・症状:8月14日(日)夜から倦怠感あり、8月15日(月)発熱があり、PCR検査を受検し陽性が判明。

【事務所体制】

聞き取りの結果、濃厚接触者はいません。

事務室内及び共用部分の消毒は実施済み。

通常通り業務を継続しています。

新型コロナウイルス感染者の発生について

令和4年8月15日(月)に本組合職員1名が新型コロナウイルス感染していることが判明しました

罹患者数:1名

所属:沖縄県農業共済組合 中央家畜診療所

罹患者情報:20代、女性

経緯・症状:8月11日(木)発熱があり、抗原検査キットで検査し、陽性が判明。

【事務所体制】

聞き取りの結果、濃厚接触者はいません。

事務室内及び共用部分の消毒は実施済み。

通常通り業務を継続しています。

新型コロナウイルス感染者の発生について

令和4年8月4日(木)に本組合職員5名が新型コロナウイルス感染していることが判明しました

罹患者数:1名

所属:沖縄県農業共済組合 北部支所

罹患者情報:40代、女性

経緯・症状:7月23日(土)当該職員の家族内で陽性者が判明。

7月26日(火)当該職員はPCR検査を受検し、翌日(27日)に陽性判明。

罹患者数:2名

所属:沖縄県農業共済組合 北部家畜診療所

罹患者情報:①50代、男性

経緯・症状:7月31日(日)当該職員は発熱した為、PCR検査を受検し、陽性判明。

罹患者情報:②40代、男性

経緯・症状:7月28日(木)当該職員は発熱した為、PCR検査を受検し、翌日(29日)に陽性判明。

罹患者数:1名

所属:沖縄県農業共済組合 中央家畜診療所

罹患者情報:40代、女性

経緯・症状:8月2日(火)当該職員の家族内で濃厚接触者が判明した為、事務所にある抗原検査キッドで検査し

陽性判明。

罹患者数:1名

所属:沖縄県農業共済組合 宮古支所

罹患者情報:30代、女性

経緯・症状:7月23日(土)当該職員の家族内で陽性者が判明。

7月26日(火)当該職員はPCR検査を受検し、翌日(27日)に陽性判明。

【事務所体制】

聞き取りの結果、濃厚接触者はいません。

事務室内及び共用部分の消毒は実施済み。

通常通り業務を継続しています。

新型コロナウイルス感染者の発生について

令和4年8月1日(月)に本組合職員2名が新型コロナウイルス感染していることが判明しました

罹患者数:2名

所属:沖縄県農業共済組合 八重山支所

罹患者情報:①50代 男性

経緯・症状:7月29日(金)咳等の症状あり。

7月30日(土)PCR検査を受検し、陽性判明。

罹患者情報:②30代 男性

経緯・症状:8月1日(月)7月29日に職員①と同行していたためPCR検査を受検したところ陽性判明。

【事務所体制】

聞き取りの結果、濃厚接触者はいません。

事務室内及び共用部分の消毒は実施済み。

通常通り業務を継続しています。

農業収入保険のキャッチフレーズ募集について

全国農業共済組合連合会では

農業収入保険のキャッチフレーズを募集しています。

詳細はこちらから→農業収入保険のキャッチフレーズ募集

応募はこちらから→全国農業共済組合連合会HP

新型コロナウイルス感染者の発生について

令和4年7月25日(月)に本組合職員1名が新型コロナウイルス感染していることが判明しました

罹患者数:1名

所属:沖縄県農業共済組合 宮古支所

罹患者情報:20代 男性

経緯・症状:7月23日(土)喉に違和感があり、PCR検査を受検した結果陽性が判明。

7月25日(月)陽性判明が業務時間外の為、本日報告あり。

【事務所体制】

聞き取りの結果、濃厚接触者はいません。

事務室内及び共用部分の消毒は実施済み。

通常通り業務を継続しています。

新型コロナウイルス感染者の発生について

令和4年7月21日(水)に本組合職員2名が新型コロナウイルス感染していることが判明しました

罹患者数:1名

所属:沖縄県農業共済組合 本所

罹患者情報:30代、男性

経緯・症状:7月20日(水)同日早朝発熱があった為大事を取り休暇し、PCR検査を受検した結果陽性が判明。

7月21日(木)陽性判明が業務時間外の為、本日報告あり。

罹患者数:1名

所属:沖縄県農業共済組合 宮古支所

罹患者情報:20代、男性

経緯・症状:7月20日(水)同日発熱があった為大事を取り休暇し、PCR検査を受検した結果陽性が判明。

7月21日(木)陽性判明が業務時間外の為、本日報告あり。

【事務所体制】

本所、宮古支所について聞き取りの結果、濃厚接触者はいません。

事務室内及び共用部分の消毒は実施済み。

通常通り業務を継続しています。

新型コロナウイルス感染者の発生について

6月20日(月)沖縄県農業共済組合中南部支所職員8名が新型コロナウイルス感染症に罹患していることが判明しました。

罹患情報:①30代、男性 ②30代、男性 ③30代、男性 ④30第、男性

⑤30代、男性 ⑥40代、男性 ⑦60代、女性 ⑧40代、男性

経緯・症状:①~⑦の職員

6月14日(火)職員に新型コロナウイルス感染症罹患者発生が判明した為

濃厚接触者に該当する職員にPCR検査受検及び自宅待機を指示。

6月16日(木)PCR検査の結果、3名の職員(①~③)に陽性が判明。

管理職以外の職員にPCR検査受検及び自宅待機を指示。

6月17日(金)PCR検査の結果、4名の職員(④~⑦)に陽性が判明。

⑧の職員

6月12日(日)当該職員の家族内で陽性者が判明した為、当該職員は翌日から自宅待機。

6月15日(水)当該職員は、PCR検査を受検。

6月17日(金)PCR検査の結果、陽性が判明。

事務所体制: 聞き取りの結果、濃厚接触者に該当する職員にはPCR検査受検及び自宅待機の指示をしています。

すでに事務所内の消毒を行い、感染拡大防止に引き続き取り組んで参りますので、ご理解を賜りますよう宜しくお願い申し上げます。

新型コロナウイルス感染者の発生について

6月14日(火)沖縄県農業共済組合中南部支所職員1名が新型コロナウイルス感染症に罹患していることが判明しました。

当該職員は6月13日以降、出勤しておりません。

本件を受け、すでに事務所内の消毒を行い、感染拡大防止に引き続き取り組んで参りますので、ご理解を賜りますよう宜しくお願い申し上げます。

令和4年度 獣医師免許既取得者募集について(随時募集)

詳細については以下をクリックし、ご覧ください。

令和4年度 沖縄県農業共済組合獣医師免許既取得者募集要項(PDF)

ご不明な点、気になることがあればお気軽にお問い合わせください。

NOSAI沖縄 家畜部(直通)098-833-8133 担当:大城

「沖縄県農業共済50周年・組合合併10周年記念誌」製作業務に係るプロポーザルの実施について

「沖縄県農業共済50周年・組合合併10周年記念誌」製作に当たり、プロポーザルを実施いたしますので、以下のとおり公告いたします。

お米生産者の皆様へ

水稲共済を紹介するアニメーション動画を公開しております。

農業共済PRキャラクターのきょうこちゃんとさいとくんが、農業共済について説明するよ!

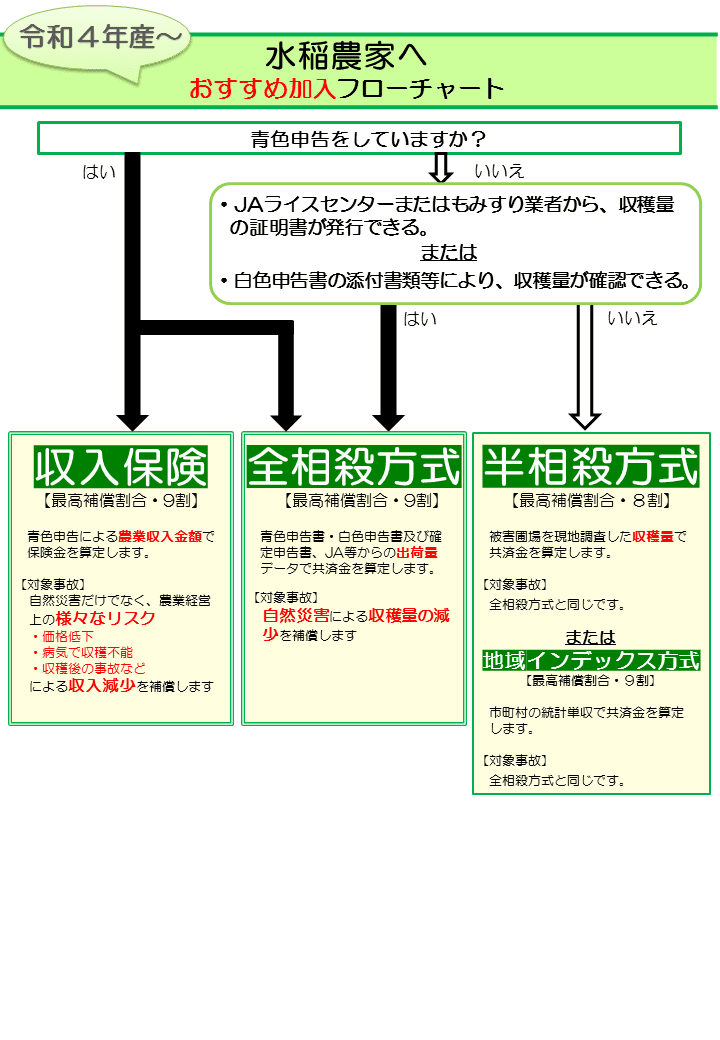

令和4年産から、白色申告書類に基づく水稲共済の全相殺方式への加入が可能となっています。

加入者の皆様の声をご紹介します!

以下をクリックしてください。

令和4年産から水稲共済が変わります!

水稲共済の一筆方式廃止

水稲共済の一筆方式は、令和4年産から廃止となります。

一筆方式以外の加入方式か、青色申告者を対象とした収入保険を選択し、加入しましょう。

全相殺方式は白色申告者でも加入することが可能

水稲共済の全相殺方式は現在、青色申告書またはJA等からの出荷データで収穫量を確認し、共済金を算定しています。

令和4年産からは、青色申告書だけでなく、白色申告書でも全相殺方式に加入できるようになります。

感謝状の贈呈について

うるま市は、令和2年度の収入保険制度の加入者に対して、保険料の助成措置を実施頂きました。

加入促進に多大なご尽力を頂きましたので、NOSAI全国連より感謝状が送られました。

(中央)島袋俊夫うるま市長

(右より)佐次田秀樹農政課長、佐久川篤経済部長

(左より)金城義明農産園芸部長、比嘉俊昭組合長理事

令和3年2月24日 うるま市役所にて

※写真撮影時のみマスクを外しています。

高度獣医療実習 「オンラインHands-On 大動物臨床実習」受講について

公益社団法人日本獣医師会主催の「オンラインHands-On 大動物臨床実習」を当組合獣医師2名が受講しました。

農作物共済の危険段階別共済掛金率について

〇農作物共済の掛金率(令和3年産から適用されます。)

家畜共済(死亡廃用共済)の期末調整によって発生する共済掛金及び共済金の差額の税務上の取り扱いについて

家畜共済(死亡廃用共済)の期末調整によって発生する共済掛金及び共済金の差額の税務上の取り扱いについてお知らせがあります。

詳細は以下をクリックし、ご覧ください。

NOSAI沖縄と沖縄振興開発金融公庫が連携協定書締結

NOSAI沖縄(金城参事)は令和2年12月25日、沖縄振興開発金融公庫(大城部長)と「農業経営の安定化に資する連携協定書」を締結しました。

※写真撮影時のみマスクを外しています。

「肉用牛人工授精適正化決起大会」の開催について

令和2年12月5日に「肉用牛人工授精適正化決起大会」が開催されましたので、お知らせいたします。

「園芸施設共済」・「収入保険」NEWパンフレット

園芸施設共済及び収入保険の制度が一部改正され、 園芸施設共済で補償の拡充や掛金の割引等、 収入保険では加入要件緩和や保険料の安いタイプを新設等、 変更点を分かりやすくお伝えできるように、 新しいパンフレットを作成しましたので是非ご覧ください。

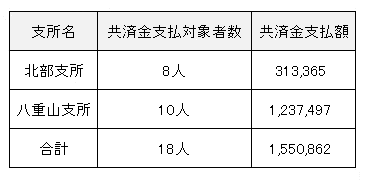

令和2年産水稲1類(1回作)に係る共済金の支払完了について

令和2年産水稲1類(1回作)に係る共済金を下記のとおり支払いました。

沖縄県牛削蹄師会主催「令和2年度削蹄技術研修会」

沖縄県牛削蹄師会が令和2年度削蹄技術研修会を令和2年10月13日(火)南城市大里の牛舎で実施しました。今年度は新型コロナウイルスの影響で定例の技術交流会等も開催できていないため、全国大会への出場を予定している削蹄師に絞って開催しました。

講師に公益社団法人日本装削蹄協会の認定研修部主査 大沼純一 氏をお招きし、歩行判断についての研修がスタート。大沼講師からきめ細かく説明していただき、参加者も少人数だったため、その都度質問にも答えていただき、充実した研修となりました。

(中央赤いシャツ)大沼純一 氏

「うまんちゅ広場」の放送について

沖縄県広報テレビの「うまんちゅひろば」にて農業保険について紹介されました。

是非ご視聴お願いします。

テーマ『農業共済と収入保険がすべての農家をサポートします!』

園芸施設共済危険段階別共済掛金率について(小損害不填補1万円)

日本政策金融公庫の新型コロナウイルスに関する相談窓口(農林水産事業)

日本政策金融公庫の新型コロナウイルスに関する相談窓口(農林水産事業)について、下記ホームページをご覧ください。

家畜診療所への往診依頼について

家畜診療所よりお知らせがありますので、下記PDFをご覧ください。

詳細については→家畜診療所への往診依頼についてのお願い(PDF)

収入保険加入者の声の案内について

収入保険加入者より「加入者の声」が届きましたので下記の場所をクリックしてください。

収入保険加入者の声

また、つなぎ融資についても「利用者の声」が届いておりますので、下記の場所をクリックしてください。

つなぎ融資利用者の声

園芸施設共済危険段階別共済掛金率について(小損害不填補50万円・100万円)

危険段階別共済掛金率について追加がありましたのでお知らせします。

危険段階別共済掛金率について

危険段階別共済掛金率が決定しましたのでお知らせします。

規模拡大や収入上昇を考慮した基準収入の算定シミュレーションの提供について

収入保険において「規模拡大特例」や「収入上昇傾向特例」が適用された場合の基準収入を試算することができるシミュレーションができましたので提供します。収入保険と類似制度の比較シミュレーションとあわせてご活用ください。(沖縄県農業共済組合)

- このシミュレーションは、収入保険において「規模拡大特例」や「収入上昇傾向特例」が適用された場合の基準収入について、試算することを目的としています。

- 収入保険においては、補てんの基準となる基準収入は、農業者の過去5年間の平均収入(5中5)を基本としつつ、保険期間の営農計画を考慮し、経営面積を拡大する場合(規模拡大特例)や、新たな品目の生産などにチャレンジすることにより、農業者の過去の収入に上昇傾向がある場合(収入上昇傾向特例)は、これらの収入の増加を反映できる仕組みとしています。

- 種々の前提条件を置いた上でのシミュレーションであり、シミュレーション結果は収入保険等について確定的な情報を提供するものではありません。参考として御利用ください。

- 本シミュレーションや収入保険の内容についての問い合わせは、沖縄県農業共済組合の本所又は、最寄りの各支所までお願いします。

- マイクロソフト社のExcelを利用して作成していますので、ファイルをダウンロードした上でご活用ください(Windows上で、Excel2010以降が動作する環境が必要となります)。

- 本シミュレーションの著作権は、全国農業共済組合連合会が保有しております。営利、非営利を問わず、許可なく複製、転用など二次利用することを禁じています。

(参考)

| ① | 保険期間の経営面積を過去の平均よりも拡大する場合(規模拡大特例) 基準収入は、「過去の各年の収入金額の合計を経営面積の合計で除した、単位面積当たり平均収入」に、「保険期間の経営面積の合計」を乗じて算出した金額を基に、保険期間中に見込まれる農業収入金額の範囲内で設定する。 |

| ② | 過去の収入に上昇傾向がある場合(収入上昇傾向特例) 基準収入は、「過去5年間の平均収入」に、「上昇指数(過去5年間の各年の収入の増減率の平均の3乗)」を乗じて算出した金額を基に、保険期間中に見込まれる農業収入金額の範囲内で設定する。 |

| ③ | 保険期間の収入が過去の平均よりも低くなる場合(経営面積の縮小等) 基準収入は、保険期間中に見込まれる農業収入金額となる。 |

収入保険と類似制度の比較シミュレーションの提供について

•このシミュレーションは、収入保険と類似制度(農業共済、収入減少影響緩和対策(ナラシ対策)、野菜価格安定制度)の掛金や補てん金の比較を簡易的に行うことができる暫定版です。

•種々の前提条件を置いた上での試算であり、確定的な情報を提供するものではありません。保険料・保険金等のシミュレーション結果は、あくまで参考情報としてご利用ください。

•①簡易なシミュレーション、②過去の実績によるシミュレーション、③将来の予想によるシミュレーションの3パターンからシミュレーションを行うことができます。使用方法は、「収入保険の保険料等のシミュレーションの説明資料」を参考としてください。

•「③将来の予想によるシミュレーション」を実行するには、地域の農業共済の基準単収やナラシの交付単価などを入力する必要がありますが、本ホームページで公開しているバージョンでは、沖縄県の平均的なデータを入力しています。

•本シミュレーションについての問い合わせは、全国農業共済組合連合会又は、沖縄県農業共済組合本所の収入保険担当部署までお願いします。

•マイクロソフト社のExcelを利用して作成していますので、ファイルをダウンロードした上でご活用ください(Excel2010以降が動作する環境が必要となります)。

•本シミュレーションの著作権は、全国農業共済組合連合会が保有しております。営利、非営利を問わず、許可なく複製、転用など二次利用することを禁じています。

NOSAI制度70周年記念キャッチフレーズ

◇キャッチフレーズ 「備えの種をまこう。」◇

「備えの種」は、農業共済制度と収入保険制度、及び被害の未然防止に取り組むRM支援活動等を表し、「種をまこう。」との呼びかけは、全ての農業者に対して両制度等を普及していくNOSAI団体の決意を示しています。

農業災害補償制度70周年の節目に、収入保険制度の導入が決定し、従来以上の幅広い経営リスクに対応し、「備えあれば憂いなし」の農業生産体制構築を目指すNOSAI団体の姿勢とも一致します。また、句点は言葉をまとめ、意味を強調する効果があります。

◇ロゴデザイン◇

ロゴデザインには、大地から芽吹く植物を配置しています。配色の基調(文字、背景色)を全ての植物の象徴色である緑とし、双葉をNOSAIグリーン、大地を濃い目のオレンジで表しています。

全体的に文字を目立たせること、及び力強さを表現するために色味をはっきりとしたものにしています。

収入保険制度の導入及び農業災害補償制度の見直しについて

収入保険制度の導入及び農業災害補償制度の見直しについては、農林水産省ホームページをご覧下さい。

また、制度に関する概要を取りまとめましたのでパンフレットをご覧ください。